Research Progress on Preparation and Surface Modification of Nano-aluminum Powder in Energetic Materials

(College of Aerospace and Civil Engineering, Harbin Engineering University, Harbin 150001, China)

physical chemistry; nano-aluminum powder; energy performance; coating material; thermal performance

DOI: 10.14077/j.issn.1007-7812.202401005

基金项目:国家自然科学基金(No.22305053)

作者简介:王鹏(1999-),男,博士研究生。E-mail:wangpeng991212@126.com 通信作者:闫涛(1992-),女,博士。E-mail:ytheu@hrbeu.edu.cn

-

针对纳米铝粉表面物化性质带来的在含能材料领域中的应用缺陷,综述了纳米铝粉的可控制备方法、活性保护方法,以及保护前后铝粉热性能、能量性能的变化; 重点比较了不同制备方法的优劣,并分析了包覆方法对改性体系热反应活性的影响。在此基础上,提出了纳米铝粉未来的发展方向:研发提高纳米铝粉在复合含能材料中分散性的方法; 探究包覆材料与纳米铝粉结合方式对体系性能的影响机理; 加强改性纳米铝粉的应用研究。指出未来研究应进一步聚焦于改性纳米铝粉与环境兼容性的探索,以提升纳米铝粉在复杂条件下的应用效果。附

In view of the application defects caused by physical and chemical surface properties of nano-aluminum powder in the field of energetic materials, the controllable preparation methods, protection reactivity methods, and the changes in thermal and energy performance of nano-aluminum powder before and after protection were reviewed. The advantages and disadvantages of typical preparation methods and coating methods were compared, and the influence of coating layer on the thermal reactivity of modified system was analyzed. On this basis, the future development direction of nano-aluminum powder was put forward: developing methods to improve the dispersion of nano-aluminum powder in composite energetic materials; exploring the influence of the interfacial surface bonding method between the coating material and nano aluminum powder on the properties of the system; further application researching of modified nano aluminum powder. Future research should further concentrate on exploring the environmental compatibility of modified nano-aluminum powder to enhance its performance under complex conditions. 66 References are attached. 引言

能量水平更高的新型含能材料一直是世界各军事强国不断努力的方向,金属燃料的应用推动了含能体系能量密度的提高。相比常规碳氢燃料和单质炸药,铝粉等金属燃料的质量热值和密度优势明显,且粒度可控、感度较低,是含能材料中应用最广的一种高能添加剂。伴随着纳米技术的发展,纳米铝粉具备的性能优势进一步激发了各国的研究兴趣。当尺寸小到纳米量级时,颗粒之间的扩散速率大大加快,纳米级分散的尺寸效应不仅有利于提升反应速率,还可以提高反应灵敏性[1,2]。研究表明,纳米铝粉(平均粒径83nm)的CO2激光点火阀值比普通铝粉(平均粒径13μm)的点火阀值小几个数量级,加入纳米铝粉可有效地缩短AP/HTPB推进剂点火延迟时间[3]。以纳米铝粉(平均粒径150nm)替代部分微米铝粉(平均粒径5μm)添加到RDX基炸药中(铝质量分数小于15%),可提高电测法爆速约0.9%~1.3%[4]。在PET黏合剂体系的固体推进剂中,相比微米铝粉(规格为Q1),当采用纳米铝粉时,靶线法静态燃速可提升10%~20%,BSFΦ75发动机试车法动态燃速提升10%~15%[5]。

随着基础研究的深入,纳米铝粉特殊的表面化学性质导致的应用缺陷在其储存和使用过程中逐渐显露。新制纳米铝粉的能量不平衡使得表面原子处于高度活化状态。这种不稳定的热力学体系在相互接触之后极易团聚,常规的工艺及混合设备无法使其均匀分散,影响了体系的能量释放速率; 在接触氧化性气体后极易氧化生成惰性氧化铝附着在表面而丧失活性。惰性成分随着颗粒粒径的减少所占比重逐渐增加,严重影响了体系的能量密度。由于纳米铝粉的比表面积较大,将其引入高聚物黏结含能体系时,传统混合方式为保证粘结强度而增加黏合剂含量,导致体系固含量降低,能量水平无法满足应用需求。因此纳米铝粉应用基础技术、存储稳定性研究必须更加深入和全面,从而获得适宜的制备和改性技术。这些应用缺陷对纳米铝颗粒的防团聚、防氧化及制备改性技术提出了严格的要求。

为使研究者更快了解纳米铝粉在含能材料领域的研究进展,本研究综述了纳米铝粉的可控制备、活性保护、热性能及能量性能研究等内容,并对发展趋势进行展望,以期为相关的研究提供参考。

1 纳米铝粉的可控制备

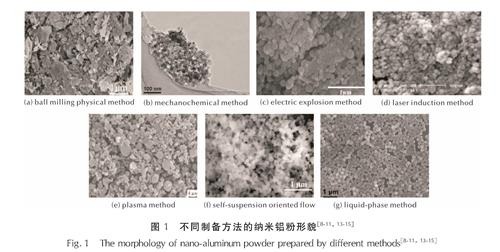

纳米铝颗粒的制备方法主要包括基于离散破碎机理的机械法,基于成核生长理论的气相冷凝法以及液相化学法等。不同制备方法的比较见表1,对应的纳米铝粉产物形貌如图1所示。

图1 不同制备方法的纳米铝粉形貌[8-11, 13-15]

Fig.1 The morphology of nano-aluminum powder prepared by different methods[8-11, 13-15]表1 制备纳米铝粉的常见方法[8-11, 13-15]

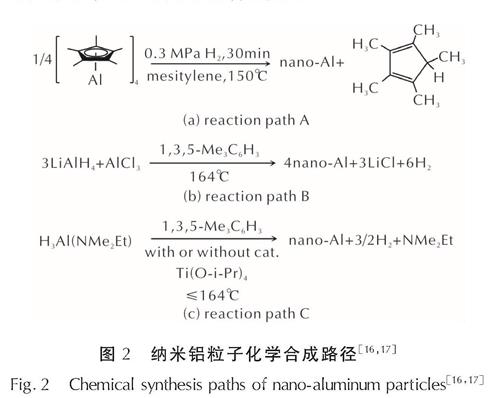

Table 1 Methods for preparing nano-aluminum powder[8-11,13-15]

在机械法制备过程中,物料通过搅拌、冲击和研磨等方式受到摩擦、冲击和剪切等机械作用。机械能一方面细化颗粒,比表面积和比表面能急速增大,导致颗粒团聚的趋势增大[6]; 另一方面使得物料颗粒的晶格发生畸变,缺陷增多,从而提高了颗粒的活性和能量,实现常温下难以发生的化学反应。物料颗粒的运动轨迹较复杂,获得的颗粒形貌大小无规则[7]。根据能量源的差异,气相法包含电爆炸法[8]、激光-感应法[9]、等离子体加热法[10]和自悬浮定向流法[11]等。这些方法利用强脉冲电流、真空蒸发、高频感应以及电磁趋肤加热等使原材料汽化后骤冷,携带能量的蒸汽颗粒相互之间或与气体分子碰撞成核生长,凝结成纳米粉末。气相法的特点在于制备时长短,如电爆炸法的单次爆炸过程耗时1~10μs,产物表面清洁易团聚,且粒度易于控制[12]。

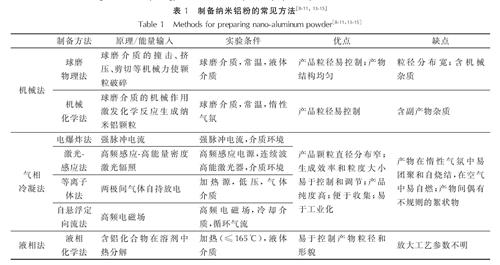

与其他金属不同,由于Al3+的高还原电位,很难被一般还原剂还原(标准电极电势为-1.663V),并且极易与水、氧反应,所以化学法制备纳米铝粒子不能依赖普通还原剂[18],而是通过在溶剂中加热亚稳态有机金属铝化合物获得。图2中列举了目前研究较为广泛的化学法合成路径。

图2 纳米铝粒子化学合成路径[16,17]

Fig.2 Chemical synthesis paths of nano-aluminum particles[16,17]Cokoja等[16]通过反应路径A在均三甲苯中加热(AlCp*)4获得了均匀分散的纳米铝粒子。反应环境为0.3MPa氢气压,加热时间为1h,温度为150℃。表征结果显示产物粒径为(23±2)nm,戊烷清洗后表面含有3nm厚的氧化层。Haber等[17]借助反应路径B和C合成得到了纳米铝颗粒。路径B为在1,3,5-三甲基苯溶剂中高温加热(164℃)氢化铝锂和三氯化铝16h,可获得粒径为(160±50)nm的纳米铝粒子。由于反应副产物掺杂在纳米铝晶体中无法完全除去,所以产物中含有质量分数为3%~4%的C、O和Cl杂质。路径C则借助过渡金属化合物异丙醇钛催化前驱体N,N-二甲基乙基胺-氢化铝复合物的自身歧化反应,分解得到了纯度≥99%、尺寸为40~180nm的纳米铝颗粒。

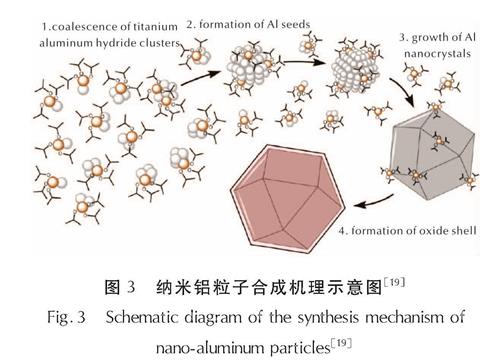

图3 纳米铝粒子合成机理示意图[19]

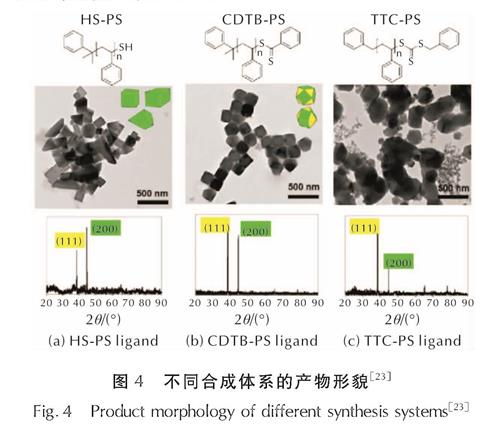

Fig.3 Schematic diagram of the synthesis mechanism of nano-aluminum particles[19]反应路径C的反应机理如图3所示。反应由H3Al从异丙醇钛中夺走异丙氧基开始,形成了Ti-H3Al配合物,Ti催化H3Al释放H2的同时H3Al聚合成胶体不稳定的低价氢化铝团簇。这些团簇在排出H2的同时继续结合成核生长,形成了稳定的纳米铝粒子。据此,Clark等[19]提出纳米铝粒子产物的稳定性和粒径大小取决于反应中配位原子的分子结构和密度,而配位原子的密度又取决于溶剂组成的选择。在此基础上,McClain[20]与Lu等[21]分别使用油酸和带有双硫酯官能团的聚苯乙烯作为表面配体,四氢呋喃、1,4-二氧己环或三辛胺作为溶剂,探究了配体空间位阻与官能团对铝团簇成核-生长过程的重要作用。并采用特伯试剂在四氢呋喃中合成了{100}封端的单晶铝纳米立方体,证实了纳米铝粒子的大小和形状可以通过反应时间、催化剂浓度、配体与溶剂选择等变量进行调节,实现对纳米铝粒子的动力学控制[22]。不同配体对纳米铝颗粒形貌的影响见图4。

图4 不同合成体系的产物形貌[23]

Fig.4 Product morphology of different synthesis systems[23]纳米铝粉在含能领域的实际应用中,通常作为燃料复合到氧-燃体系中通过氧化、燃烧等系列化学反应释放潜能。新制的纳米铝粉即使达到了单颗粒分散,在后续贮存、使用过程中仍会形成团聚体。若在复合体系中原位制备纳米铝颗粒,产物颗粒由于其他组分的阻碍无法相互接触,可达到提高纳米铝粉分散性的目的。

2 纳米铝粉的活性保护

针对纳米铝粉极易与环境气体反应失活等问题,国内外同行致力于对纳米铝粉实施表层包覆处理,通常方法是制备具有核-壳结构的纳米复合粒子,阻隔气体渗入铝核。根据原料的钝化情况,可分为钝化后包覆和原位包覆。钝化后包覆是在纳米铝颗粒表面氧化物的外层进行二次包覆,方法相对简单,且对包覆材料限制较少。高分子化合物特有的透气性优势,使其作为包覆纳米铝颗粒表面的首选材料。研究表明,酚醛树脂[24]、聚苯乙烯[25]等惰性聚合物均可不同程度地阻隔环境气体扩散,抑制铝粉的老化。针对纳米铝粉的使用场景,含能聚合物、含氟聚合物等也被引入纳米铝粉复合体系中[26]。含有叠氮基、硝基的含能组分如聚叠氮缩水甘油醚(GAP)[27]、硝化纤维素[28]等均可用于包覆纳米铝粉。这些组分燃烧时释放的热量可提高纳米铝粉反应的环境温度,加速点火阶段铝粉表面的能量传递。含氟包覆层燃烧时,部分分解产物会氟化纳米铝粉,相比铝氧反应,在热力学和动力学方面都表现出优势[29]。此外,金属薄层例如金属镍也可以包覆纳米铝粉,阻碍其在空气中缓慢氧化,而且镍包覆层并不会影响纳米铝粉的分散性与能量特性[30]。

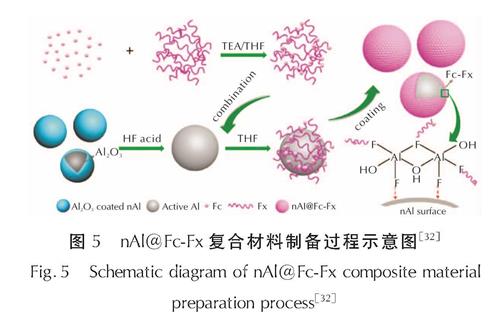

自然钝化的纳米铝粉表面氧化层的厚度通常在2~4nm之间。由于纳米铝粉比表面积较大,氧化层所占比重可能会达到50%以上[31]。由于氧化层无法燃烧,体系能量密度远低于理论值。为了减少氧化层比重,一种思路是采用化学方法“溶解”氧化层,在裸露的铝粉表面直接进行包覆。如图5所示,采用质量分数为3%的低浓度氢氟酸溶液浸泡铝颗粒即可完成氧化层的“溶解”。后续将预先制备的含氟二茂铁化合物(Fc-Fx)包覆层溶液加入铝颗粒溶液中并剧烈搅拌,借助Al—F化学键和氢键在纳米铝粉表面形成厚度在5~30nm范围内的包覆层[32]。这种方法制备的改性纳米铝粉表面未见明显的氧化层,而且方法简单,但是对包覆材料的要求较高。包覆层材料必须能够成功阻碍氧化性气体的渗入,否则在后续的储存过程中,渗入的氧化性气体同样会在铝粉与包覆层的界面形成氧化层。同时包覆材料还能稳定铝粉表面的不饱和键,最好能够通过端基或者其他官能团化学吸附在铝粉表面,一方面提高包覆强度,另一方面降低铝粉低温反应活性,避免反应放热造成能量损失。氟原子较强的电负性以及较小的半径,使得含氟包覆层能够形成铝氟键稳定纳米铝粉。

图5 nAl@Fc-Fx复合材料制备过程示意图[32]

Fig.5 Schematic diagram of nAl@Fc-Fx composite material preparation process[32]纳米铝粉的原位包覆是在铝粉成核或生长过程中引入包覆材料阻隔氧化,相对工艺流程较短,且产物活性铝含量相比钝化后包覆较高。对纳米铝粉的原位包覆工作主要集中在两点:一是改变气相冷凝法环境条件或原料元素组成,促使环境介质或掺杂元素在新制颗粒表面吸附或形核,常见的方法如在Ar-H2、Ar-N2或Ar-CO2混合气氛中电爆铝丝[33],或者电爆Al-Ni或Al-B合金丝[34],也可以借助激光-感应法使得含碳气体在高温区受热分解后以物理吸附的方式在金属粒子表面形核,并通过自扩散生长形成石墨层片包覆在新制纳米铝粉表面[35]; 二是在液相中诱发液态材料吸附、聚合或还原于新制颗粒表面[36]。液相化学法具有在液体中对纳米铝颗粒实施原位包覆的固有安全性,研究较为广泛。这些包覆材料通过特定官能团作用晶面实现对纳米铝粒子生长的热力学控制,如二硫代苯甲酸枯酯-聚苯乙烯(CDTB-PS)通过双硫酯基C═S与表面的铝原子成键[21],全氟十四酸通过脱羟基作用吸附在纳米铝颗粒表面[37]。壳层材料会降低铝原子的化学势及在溶液中的过饱和度,调控晶体形貌的同时形成化学吸附层包覆在晶体表面,保护纳米铝粒子合成时不被氧化,提高产物活性铝含量。聚合单体(如环氧异丁烷、环氧己烷和环氧十二烷等)则可通过在铝粒子表面开环-聚合形成单层聚醚环包覆层[38]。受到溶液中单体浓度的限制,聚合反应在单体扩散迁移率降低时终止,形成的聚醚环包覆层通过Al—O键吸附在纳米铝颗粒表面。由于不含包覆层的化学法新制纳米铝颗粒表面活性较高,可以还原金、镍、钯和银等过渡金属的络合物,形成包覆层吸附在铝颗粒表面。Foley等[39]的研究结果显示,1%~3%的过渡金属包覆层可以不同程度地阻隔环境气体氧化纳米铝颗粒,其中含镍的钝化层对铝颗粒的保护效果最优,活性铝含量可提高约10%。综上所述,对纳米铝粉的活性保护已经具备初步的认识,但是能够成功阻隔环境气体的包覆材料含量通常都接近甚至超过10%,这意味着若将这类纳米铝粉替换微米铝粉加入到复合体系中,包覆材料所占比重不可忽视,而且这些常规包覆材料是否能够直接应用到含能复合体系中还缺乏考证。因此,优选包覆材料时还要求包覆材料和其他含能复合组分相容性良好,且不影响纳米铝粉的能量特性,最好能够增加体系能量水平。同时,在此基础上应尽可能选择成熟配方中的组分进行包覆,不仅达到提高纳米粒子活性含量的目的,还可以减少复合体系的复杂性,避免了新引入的包覆材料与其他组分可能存在的相容性问题。

3 纳米铝基含能体系的热性能

改性纳米铝粉体系的热氧化性能可以直观体现包覆前后铝粉能量性能的变化。相比点火燃烧过程,热性能测试方法的升温速率较慢,可以捕捉改性纳米铝粉的相变、分解、氧化等过程。通过比较分析不同阶段的热增重、放热量、特征温度的变化,推演体系的热反应机理,据此预判体系的能量性能。本节针对不同改性纳米铝粉体系的热性能特征量展开。

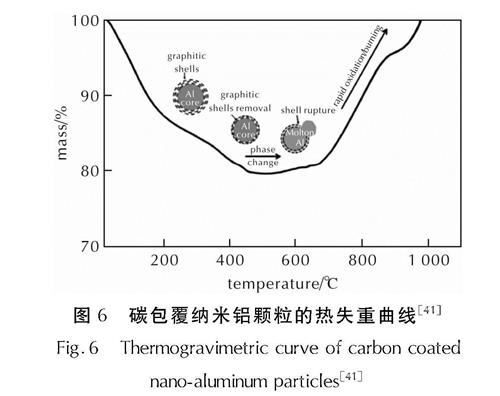

纳米铝粉在氧化性环境中随着温度的升高分多个阶段持续氧化增重。包覆材料的分解氧化集中发生在第一阶段(室温持续到约650℃)。大部分高分子化合物包覆材料在第一阶段期间大量分解,分解产物遇氧后迅速氧化成为气相产物。常压热性能测试过程中,大部分气相产物不会滞留,扩散到环境中的气相产物导致体系失重。纳米铝粉表面的非晶型氧化铝层厚度在此阶段增加,并逐渐转变为γ-Al2O3。由于γ-Al2O3的密度高于非晶型氧化铝,使得氧化层的孔隙增加,进而导致氧气扩散率增加,纳米铝粉的质量在温度达到500℃以后急剧增加,并快速释放热量[40]。包覆层分解造成的失重常和铝粉氧化增重叠加,导致体系在第一阶段的质量变化决定于包覆层占比以及体系的活性铝含量。碳包覆的纳米铝粉也有相同的热性能规律,如图6所示。无定形碳基体/壳受热氧化生成CO和CO2,导致碳包覆的复合体系持续失重到约470℃[41]。若包覆材料在第一阶段形成固相氧化产物,改性体系在该阶段则会经历多个氧化增重过程。例如金属镍包覆层会在350~420℃区间氧化生成NiO,使得改性体系相比纳米铝粉氧化起始温度降低约200℃。由于镍包覆层厚度比较薄,表现出纳米镍的氧化特性,在达到纳米铝粉剧烈氧化温度前几乎氧化完毕,所以二者的氧化区间没有重叠[42]。

图6 碳包覆纳米铝颗粒的热失重曲线[41]

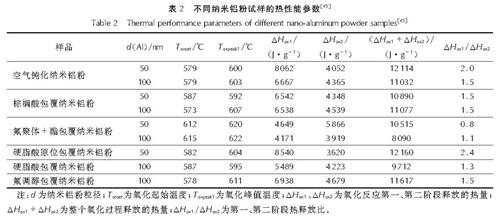

Fig.6 Thermogravimetric curve of carbon coated nano-aluminum particles[41]不同包覆层的改性纳米铝粉体系通常表现出不同的差示扫描量热(DSC)曲线特征,不同纳米铝粉试样的热性能参数见表2。相比未经处理的纳米铝粉,含氟聚合物包覆层改性的纳米铝粉在此阶段的DSC曲线表现出放热峰峰宽变窄、峰高变高、峰面积变小[43]。含氟聚合物包覆层的分解过程一般从约400℃持续到600℃以上。在没有继续分解氧化成气相之前,分解固体产物会残留在纳米铝粉表面[44]。这些中间产物的透气性较差,氧化性气体在其中的溶解度大而扩散速度小,阻碍了氧化性气体向铝核扩散,导致铝粉氧化放热峰向高温方向移动,表现出第一阶段峰值温度升高,第二阶段放热比重增加。不同含氟聚合物体系对应的第一放热峰值温度的升高程度略有不同,约在20~50℃之间。此外,该体系在第一、第二阶段的放热量(ΔHox1、ΔHox2)和总放热量(ΔHox1+ΔHox2)也是同系试样中最低的[45]。值得注意的是,含氟包覆层厚度对纳米铝粉的缓慢氧化过程影响较小,包覆层含量不同的体系的DSC曲线在此阶段非常接近[43]。推测原因主要是因为热分析过程中样品质量通常为几毫克,升温速率通常为几K/min到几十K/min,样品热量交换较为充分,不同含量的包覆层几乎能够平行反应。脂肪酸包覆层对纳米铝粉的缓慢热氧化行为的影响较小,表现出较为接近的氧化起始温度和峰值温度,放热量略有差异也主要是活性铝含量相对变少所致。原位包覆的纳米铝粉在热性能方面优势较为明显,相比同体系试样,其总放热量最多,且第一阶段放热比重远超其他试样,表现出更多的热量输出和更快的响应速率。

表2 不同纳米铝粉试样的热性能参数[45]

Table 2 Thermal performance parameters of different nano-aluminum powder samples[45]

除纳米铝粉本身的氧化过程以外,包覆层的熔化、分解、氧化过程,以及界面固相反应(如含氟聚合物在约300℃时与纳米铝粉表面固态Al2O3层发生的预燃反应[46])也会在改性纳米铝粉的DSC曲线上形成低温吸/放热峰[47]。这些曲线峰可以作为判定改性体系的抗老化性能参考值。由于包覆层占比远低于纳米铝粉,厚度仅为几纳米至十几纳米,具有纳米材料的反应特性,所以这些DSC曲线峰通常较小。

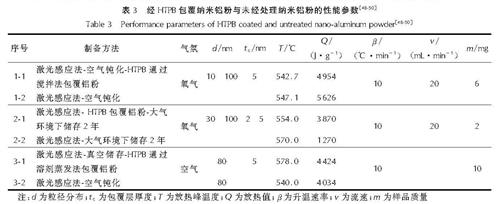

由于热性能特征量强烈依赖升温速率、试样质量、装样状态、环境气氛等试验条件,相同包覆层材料的改性纳米铝粉可能会具有不同的热性能参数。表3中列举了3种包覆层均为HTPB的改性纳米铝粉以及对应的未经处理的原料纳米铝粉的性能参数。比较表3中峰值温度及放热量可知,包覆方法及测试方法对改性体系的热性能有较大影响。包覆前后纳米铝粉的放热量变化趋势并不相同,放热峰值温度的移动方向也不一致。因此,包覆改性纳米铝粉的热性能不仅受到包覆层材料及铝粉状态的影响,还具有强烈的制备工艺依赖性。

表3 经HTPB包覆纳米铝粉与未经处理纳米铝粉的性能参数[48-50]

Table 3 Performance parameters of HTPB coated and untreated nano-aluminum powder[48-50]

4 改性纳米铝粉体系的能量性能

常见包覆层的自燃温度远低于燃烧场温度,因此改性纳米铝粉体系的释能过程更决定于包覆层分解后的铝粉状态,例如裸露的纳米铝粉表面元素分布是否有益于物质扩散,纳米铝粉是否达到点火温度,以及纳米铝粉是否能够维持纳米尺度以发挥小尺寸反应优势。经原位活性保护后的纳米铝颗粒通常表现出更高的反应效率和更快的响应速率,与之相关的能量性能也会得到提升。钝化后包覆的纳米铝粉同样会受到包覆层的影响。

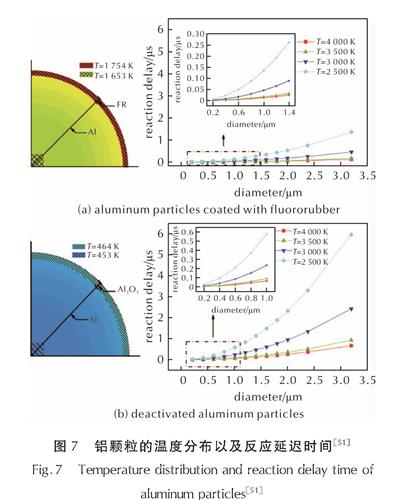

表层包覆材料在改性纳米铝粉体系释能过程中的作用通常有3种:一是包覆材料本身的物化性质,如热稳定性与热导率等不同于惰性氧化铝层,不会剧烈阻碍纳米铝粉氧化时的传质传热速率,有利于发挥其理论能量优势。计算表明,包覆有氟橡胶(FR)的铝颗粒在处于温度为4000K的环境100ns后,表层温度高达1754K,而含有氧化层的铝颗粒表层温度不足500K[51]。如图7所示,传热效率的差异导致氟橡胶包覆后的铝颗粒反应延迟时间更短,除环境温度为2500K以外,延迟时间均短于1μs。鉴于此原因,氟橡胶包覆的纳米铝颗粒更有助于提高RDX/Al/Viton含铝炸药的爆速,实测值超过7200m/s,比失活纳米铝颗粒体系提升了约11%。

图7 铝颗粒的温度分布以及反应延迟时间[51]

Fig.7 Temperature distribution and reaction delay time of aluminum particles[51]二是包覆材料燃烧产生的气相产物、热量等加速了氧化性气体在铝颗粒表面的扩散,单位时间内将有更多的铝核参与到反应当中。单质碳、有机酸、聚合物、推进剂组分等包覆材料燃烧时均会产生气相产物。这些产物从表面溢出时会产生“微推力”,一定程度上阻碍纳米铝粉发生烧结,使其能够发挥高比表面积带来的反应速率优势[52]。例如硝化纤维素包覆层分解产生的气体会阻碍纳米铝颗粒的烧结,产生的热量会促进氧气的扩散[53]。如图8所示,若将硝化纤维素包覆后的纳米铝颗粒引入到Al/AP/HTPB推进剂中,燃烧表面生成的团聚体较少,有益于减少两相流损失,燃烧速度相比相同配方的微米铝粉推进剂提高约35%[54]。除了燃烧产气,含能组分包覆层如GAP等燃烧时释放的热量会提高纳米铝粉的环境温度场,加速氧化性气体扩散的同时使得铝粉迅速达到点火温度,提高其燃烧速率。测试表明,包覆有GAP的纳米铝粉的激光诱导空气冲击波传播最快速度可达1.6km/s,而未经处理的纳米铝粉的传播速度仅为其56%[55]。其他包覆层如金属镍等自燃温度较低的金属包覆层也有类似的促进作用[56]。

图8 硝化棉包覆层的作用机理及包覆后的微米铝、纳米铝颗粒在推进剂表面燃烧产生的团聚体[53,54]

Fig.8 The action mechanisms of the nitrocellulose coating and the aggregates of micron-sized and nano-sized aluminum particles burning on the surface of propellants[53,54]三是有一类包覆材料的分解产物会产生“化学腐蚀”氧化层的效果,为后续纳米铝粉的氧化提供便利,如聚偏氟乙烯、聚四氟乙烯等含氟聚合物材料[57]。这类包覆材料分解产生的游离氟元素会与氧化层反应放出热量,同时不断挥发的氟化铝产物为氧气扩散提供了通道,使氧化反应能够持续进行至氧化剂或单质铝完全反应。受此影响,包覆后的纳米铝颗粒的氧化速率较快,燃烧温度也更高。而且含氟聚合物分解产生的含氟产物在氟化铝粉时放出的能量接近氧化铝粉的两倍,前者为56.10kJ/g,后者为30.98kJ/g[58]。此外,与铝氧反应相比,铝氟反应会产生更高的压力。因为氟化产物AlF3沸点(1276℃)远低于Al2O3,氟化产物的挥发会不断裸露新的单质铝,相比致密的表面氧化层,提高了铝粉表面的传质速率[59]。在相同的测试条件下,经含氟二茂铁化合物包覆后的纳米铝粉燃烧火焰更亮,点火延迟以及燃烧时间变短。而且在HTPB推进剂中表现为含氟量越多,推进剂燃速越快[32]。

还有一类特殊的包覆层,这类包覆层具有较强的粘接能力,除了阻隔氧化以外,还可以作为界面层将纳米铝粉与其他组分集成作为氧燃单元释能[60-63]。而且这类材料对粘接对象的限制较少,常见的聚合物[64]、金属氧化物[65]、单质炸药[66]等都可引入。对于复合含能材料来说,增大燃料与氧化剂的接触面积,对加速界面的物质交换和热量传递速率具有重要意义。所以这种紧密结合的含能单元通常比物理混合样品表现出更高的能量输出和燃烧速率。而且通过控制界面层厚度,针对应用场景可以对含能单元反应性进行调节。如将聚多巴胺(PDA)粘接的Al@PDA@RDX复合材料引入到固体推进剂中,可以实现燃速的调节,压强指数可由0.236降至0.024,而且抑制了燃烧过程中铝颗粒的大尺寸团聚[66]。

5 总结与展望

综上所述,为了提高纳米铝粉的实际使用效果,并满足其在含能体系中的相容性和工艺适用性等要求,国内外专家学者开展了大量的探索性研究工作。经调研纳米铝粉的相关研究,结合团队的相关研究经验,对纳米铝粉的研究方向做出以下展望:

(1)纳米铝粉之所以具备优异的能量性能,主要得益于尺寸小,表面积大,表面的物质交换和热量传递快。为了使纳米铝粉在实际应用时仍能保持这种特性,就必须提高在复合体系中的分散性,避免硬团聚。

(2)为了满足不同应用环境的需求,深入探究包覆材料与纳米铝粉结合方式对体系性能的影响机理,获得规律性的调节方式以及微观的作用机理,据此优化包覆材料选择方案,提高方案针对性。

(3)加强改性纳米铝粉的应用研究,扩展除能量性能以外的综合性能研究,梳理出几类具有实用潜力的改性纳米铝粉体系,同时形成对应的制造、储存、使用方法,推动纳米铝粉尽快走出实验室。

-

参考文献

- [1] SUNDARAM D, YANG V, YETTER R A. Metal-based nanoenergetic materials: synthesis, properties, and applications[J]. Progress in Energy and Combustion Science, 2017,61:293-365.

- [2]DREIZIN E L. Metal-based reactive nanomaterials[J]. Progress in Energy and Combustion Science, 2009,35(2):141-167.

- [3]江治, 李疏芬, 李凯, 等. 含纳米金属粉的推进剂点火实验及燃烧性能研究[J]. 固体火箭技术, 2004(2): 117-120.

- [4]曹少庭, 牛磊, 封雪松, 等. 纳米铝粉对RDX基炸药爆速的影响[J]. 火工品, 2019(1):50-52.

- [5]李伟, 包玺, 唐根, 等. 纳米铝粉在高能固体推进剂中的应用[J]. 火炸药学报, 2011,34(5):67-70.

- [6]宋丽, 宋美荣, 李庆华, 等. 纳米铝微粒制备的研究进展[J]. 化学研究, 2008(2):102-105.

- [7]PASKEVICIUS M, WEBB J, PITT M P, et al. Mechanochemical synthesis of aluminium nanoparticles and their deuterium sorption properties to 2kbar[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2009,481(1):595-599.

- [8]彭楚才. 电爆炸法制备纳米粉体及其机理研究[D]. 南京: 南京理工大学, 2017.

- [9]BALADI A, SARRAF M R. Investigation of different liquid media and ablation times on pulsed laser ablation synthesis of aluminum nanoparticles[J]. Applied Surface Science, 2010,256(24):7559-7564.

- [10]WEIGLE J C, LUHRS C C, CHEN C, et al. Generation of aluminum nanoparticles using an atmospheric pressure plasma torch[J]. Journal of Physical Chemistry B, 2004,108:18601-18607.

- [11]宋言红. 纳米晶Al的制备及其快中子辐照效应研究[D]. 绵阳: 西南科技大学, 2015.

- [12]ROSENTHAL S E, COCHRANE K R, STRUVE K W, et al. Nanosecond electrical explosion of thin aluminum wires in a vacuum: Experimental and computational investigations[J]. Physical Review E, 2005,71(4):46404.

- [13]鲍久圣, 阴妍, 刘同冈, 等. 蒸发冷凝法制备纳米粉体的研究进展[J]. 机械工程材料, 2008(2):4-7.

- [14]查明霞, 马振叶, 徐娟, 等. 液相化学法制备纳米铝粉及其表征[J]. 兵工学报, 2014,35(10):1575-1580.

- [15]ROSSI, CAROLE. Al-based Energetic Nano Materials: Design, Manufacturing, Properties and Applications[M]. State of New Jersey: John Wiley & Sons Inc, 2015:2-11.

- [16]COKOJA M, PARALA H, SCHRÖTER M, et al. Nanometallurgy of colloidal aluminides: Soft chemical synthesis of CuAl2 and α/β-CuAl colloids by Co-hydrogenolysis of(AlCp*)4 with [CpCu(PMe3)][J]. Chemistry of Materials, 2006,18(6):1634-1642.

- [17]HABER J A, BUHRO W E. Kinetic Instability of nanocrystalline aluminum prepared by chemical synthesis; facile room-temperature grain growth[J]. Journal of the American Chemical Society, 1998,120(42):10847-10855.

- [18]于华. 铝纳米粒子可控合成、光学性质及生物应用[D]. 长春: 吉林大学, 2020.

- [19]CLARK B D, DESANTIS C J, WU G, et al. Ligand-dependent colloidal stability controls the growth of aluminum nanocrystals[J]. Journal of the American Chemical Society, 2019,141(4):1716-1724.

- [20]MCCLAIN M J, SCHLATHER A E, RINGE E, et al. Aluminum nanocrystals[J]. Nano Letters, 2015,15(4):2751-2755.

- [21]LU S, YU H, GOTTHEIM S, et al. Polymer-directed growth of plasmonic aluminum nanocrystals[J]. Journal of the American Chemical Society, 2018,140(45):15412-15418.

- [22]CLARK B D, JACOBSON C R, LOU M, et al. Aluminum nanocubes have sharp corners[J]. ACS Nano, 2019,13(8):9682-9691.

- [23]卢少勇. 聚合物配体可控合成铝纳米晶体[D]. 长春: 吉林大学, 2019.

- [24]YE M, ZHANG S, LIU S, et al. Preparation and characterization of pyrotechnics binder-coated nano-aluminum composite particles[J]. Journal of Energetic Materials, 2017,35:300-313.

- [25]张凯, 范敬辉, 黄渝鸿, 等. 纳米Al/PS微胶囊中铝粉含量及活性分析[J]. 含能材料, 2007,15(5):482-484.

- [26]刘勇, 白海军, 甘巧玉, 等. 含能铝粉表面改性技术研究进展[J]. 含能材料, 2020,28(10):1017-1025.

- [27]ZENG C, WANG J, HE G, et al. Enhanced water resistance and energy performance of core-shell aluminum nanoparticles via in situ grafting of energetic glycidyl azide polymer[J]. Journal of Materials Science, 2018,53:12091-12102.

- [28]LIU S S, YE M Q, HAN A J, et al. Preparation and characterization of energetic materials coated superfine aluminum particles[J]. Applied Surface Science, 2014,288:349-355.

- [29]WANG J, QU Y, GONG F, et al. A promising strategy to obtain high energy output and combustion properties by self-activation of nano-Al[J]. Combustion and Flame, 2019, 204: 220-226.

- [30]YAGODNIKOV D A, VORONETSKI A V. Experimental and theoretical study of the ignition and combustion of an aerosol of encapsulated aluminum particles[J]. Combustion, Explosion and Shock Waves, 1997,33: 49-55.

- [31]曾亮, 焦清介, 任慧, 等. 纳米铝粉粒径对活性量及氧化层厚度的影响[J]. 火炸药学报, 2011,34(4):26-29.

- [32]HU Y, HAO D, TAO B, et al. Core-shell nAl@Fc-Fx nanocomposites with dual function: Combustion and anti-migration performance[J]. Chemical Engineering Journal, 2020,394:124884.

- [33]KWON Y, GROMOV A A, STROKOVA J I. Passivation of the surface of aluminum nanopowders by protective coatings of the different chemical origin[J]. Applied Surface Science, 2007,253(12):5558-5564.

- [34]GROMOV A A, STROKOVA Y I, DITTS A A. Passivation films on particles of electroexplosion aluminum nanopowders: A review[J]. Russian Journal of Physical Chemistry. B, 2010,4(1):156-169.

- [35]PARK K, RAI A, ZACHARIAH M R. Characterizing the coating and size-resolved oxidative stability of carbon-coated aluminum nanoparticles by single-particle mass-spectrometry[J]. Journal of Nanoparticle Research, 2006,8(3):455-464.

- [36]CHOI D C, KIM H S. Characterization of the coating structure and stability of core-shell Al nanoparticles generated by using pulsed laser ablation in acetone[J]. Journal of Materials Research and Technology, 2022,19: 4683-4696.

- [37]MEZIANI M, BUNKER C E, LU F, et al. Formation and properties of stabilized aluminum nanoparticles[J]. ACS applied Materials & Interfaces, 2009,13:703-709.

- [38]HAMMERSTROEM D W, BURGERS M A, CHUNG S W, et al. Aluminum nanoparticles capped by polymerization of alkyl-substituted epoxides: ratio-dependent stability and particle size[J]. Inorganic Chemistry, 2011,5011:5054-5059.

- [39]FOLEY T J, JOHNSON C E, HIGA K T. Inhibition of oxide formation on aluminum nanoparticles by transition metal coating[J]. Chemistry of Materials, 2005,17(16):4086-4091.

- [40]NOOR F, ZHANG H H, KORAKIANITIS T, et al. Oxidation and ignition of aluminum nanomaterials.[J]. Physical Chemistry Chemical Physics: PCCP, 2013,1546:20176-20188.

- [41]DAVARI S A, GOTTFRIED J L, LIU C, et al. Graphitic coated Al nanoparticles manufactured as superior energetic materials via laser ablation synthesis in organic solvents[J]. Applied Surface Science, 2019, 473: 156-163.

- [42]CHENG J L, HNG H H, NG H Y, et al. Deposition of nickel nanoparticles onto aluminum powders using a modified polyol process[J]. Materials Research Bulletin, 2009,44:95-99.

- [43]YANG H, HUANG C, CHEN H. Tuning reactivity of nanoaluminum with fluoropolymer via electrospray deposition[J]. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2017,127:2293-2299.

- [44]闫涛, 任慧, 马爱娥, 等. 氟橡胶包覆层对纳米铝粉性能的影响研究[J]. 兵工学报, 2019,40:1611-1617.

- [45]SOSSI A J, DURANTI E, PARAVAN C, et al. Non-isothermal oxidation of aluminum nanopowder coated by hydrocarbons and fluorohydrocarbons[J]. Applied Surface Science, 2013,271:337-343.

- [46]KETTWICH S C, KAPPAGANTULA K, KUSEL B S, et al. Thermal investigations of nanoaluminum/perfluoropolyether core-shell impregnated composites for structural energetics[J]. Thermochimica Acta, 2014,591:45-50.

- [47]KE X, GUO S, ZHANG G, et al. Safe preparation, energetic performance and reaction mechanism of corrosion-resistant Al/PVDF nanocomposite films[J]. Journal of Materials Chemistry, 2018,6:17713-17723.

- [48]GUO L, SONG W, HU M, et al. Preparation and reactivity of aluminum nanopowders coated by hydroxyl-terminated polybutadiene(HTPB)[J]. Applied Surface Science, 2008,254(8):2413-2417.

- [49]HUANG K J, TAN C D. preparation and thermal characterization of HTPB-coated aluminum nanopowders prepared by laser-induction hybrid heating[J]. Current Nanoscience, 2012,8:68-73.

- [50]JU Z, AN J, GUO C, et al. The oxidation reaction and sensitivity of aluminum nanopowders coated by hydroxyl-terminated polybutadiene[J]. Journal of Energetic Materials, 2020,39:299-312.

- [51]LI Y, REN H, YAN T, et al. Reactivity of fluororubber-modified aluminum in terms of heat transfer effect[J]. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2020, 142: 871-876.

- [52]YAN T, LIU P, SONG N, et al. Thermally active nano-aluminum particles with improved flowability prepared by adsorbing multi-component layer[J]. Combustion and Flame, 2021,234:111680.

- [53]WANG H, JIAN G, YAN S, et al. Electrospray formation of gelled nano-aluminum microspheres with superior reactivity.[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2013,515:6797-6801.

- [54]YOUNG G, WANG H, ZACHARIAH M R. Application of nano-aluminum/nitrocellulose mesoparticles in composite solid rocket propellants[J]. Propellants, Explosives, Pyrotechnics, 2015,40:413-418.

- [55]LI Y, REN H, WU X, et al. Nitrogen-rich energetic polymer powered aluminum particles with enhanced reactivity and energy content[J]. Scientific Reports, 2022,12:8893.

- [56]YAVOR Y, GANY A. Effect of nickel coating on aluminum combustion and agglomeration in solid propellants [C] //44th AIAA/ASME/SE/ASEE joint Propulsion Conference & Exhibit. Hartford: AIAA, 2008:5255.

- [57]李鑫, 赵凤起, 樊学忠, 等. 聚合物对微/纳米铝粉表面包覆改性的研究进展[J]. 中国表面工程, 2013,26(2):6-13.

- [58]CROUSE C A, PIERCE C J, SPOWART J E. Synthesis and reactivity of aluminized fluorinated acrylic(AlFA)nanocomposites[J]. Combustion and Flame, 2012,159:3199-3207.

- [59]VALLURI S K, SCHOENITZ M, DREIZIN E L. Fluorine-containing oxidizers for metal fuels in energetic formulations[J]. Defence Technology, 2019, 15: 1-22.

- [60]SUN X, SONG X, YUAN Z, et al. High performance nAl@CuO core-shell particles with improved combustion efficiency and the effect of interfacial layers on combustion[J]. Journal of Alloys and Compounds, 2023,942:168879.

- [61]TANG D, LYU J, HE W, et al. Metastable intermixed Core-shell Al@M(IO3)x nanocomposites with improved combustion efficiency by using tannic acid as a functional interfacial layer[J]. Chemical Engineering Journal, 2020,384:123369.

- [62]HE W, TAO B, YANG Z, et al. Mussel-inspired polydopamine-directed crystal growth of core-shell n-Al@PDA@CuO metastable intermixed composites[J]. Chemical Engineering Journal, 2019,369:1093-1101.

- [63]LI Z, ZHAO X, LI G, et al. Surface fluorination of n-Al particles with improved combustion performance and adjustable reaction kinetics[J]. Chemical Engineering Journal, 2021,425:131619.

- [64]HE W, LIU P, GONG F, et al. Tuning the reactivity of metastable intermixed composite n-Al/PTFE by polydopamine interfacial control [J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2018,1038:32849-32858.

- [65]HE W, LYU J, TANG D, et al. Control the combustion behavior of solid propellants by using core-shell Al-based composites[J]. Combustion and Flame, 2020,221:441-452.

- [66]LYU J, YU J, TANG D, et al. Unexpected burning rate independence of composite propellants on the pressure by fine interfacial control of fuel/oxidizer[J]. Chemical Engineering Journal, 2020,388:124320.

- [1] SUNDARAM D, YANG V, YETTER R A. Metal-based nanoenergetic materials: synthesis, properties, and applications[J]. Progress in Energy and Combustion Science, 2017,61:293-365.

火炸药学报