DOI: 10.14077/j.issn.1007-7812.202310016

备注

引言

时至二十一世纪,俄乌风云未定、中东硝烟再起,璀璨星河中的蓝色星球并非看似的宁静、美丽。为捍卫国家主权,火炸药作为一种强有力的话语权还将伴随人类文明的进程存续、发展,这是一个不愿而又不得不面对的现实。火炸药制造工艺安全也面临与高能化伴生的高风险控制的迫切需求。因此,在产品追求功能、效率的同时应重视致爆隐患与机理研究,系统风险控制理念、方法的更新也应同步匹配新材料、新工艺以及量产能力的提升,避免认知误区、盲区超出工艺安全容忍的范围,以致付出昂贵的代价。结合近年承担的项目和事故调查工作,谈一点安全工作的个人感悟,供大家参考。

分析国外流程工业安全技术的构架和发展历程,安全技术进步支撑着安全管理方式由事后经验型逐渐向了解机理规律认知的技术型转变。安全技术方面,采取试验与仿真相结合、定性与定量方法相互补充,持续发展危险刺激表征与响应规律、失效概率分析与后果评价等方法,通过系统、科学的危险辨识与风险评估优化工艺设计及预警、管控措施,加强工艺流程中包括物料、工艺、设备、仪器仪表、操作规程等各生产要素和环节的安全管控,事故抑制手段不断前移至制造流程的源头阶段,针对设计、制造、测试、运行和维护等各阶段提出详细的指南标准、技术规范和管理措施,形成了较为系统的流程工业风险控制途径和方法,并不断发展更新。国内煤矿、石油化工等行业在事故高发阶段加强立法、严格管理的同时,安全技术快速响应,自研的同时借鉴美国、挪威等国家的先进理念、指南及标准,逐步构建了与自身行业相适应的安全风险控制体系,有效遏制重特大事故频发势头。

火炸药行业过程物料的高能、高敏感性区别于石化、煤矿行业,工艺安全可靠性要求更高,需要根据火炸药工艺安全风险控制特点,寻求风险控制途径和方法,前置发展安全技术,支撑保障安全生产。

1 火炸药工艺安全风险控制特点

与普通危险化学品不同,火炸药不仅自身能够发生强烈的氧化还原反应、燃烧爆炸威力巨大,而且对热、机械、静电等刺激敏感,工艺过程物料组成结构多样且不均匀,致燃致爆机理复杂。这些危险物料在工艺过程中取样分析危险性高且稳定存在时间短,加工流场、温场、力场、电场等场状态难以测试模拟,物料安全参数获取困难。由于火炸药物料燃爆破坏后果严重,工艺安全可靠性要求更高,先进技术的应用极具挑战性。分析火炸药工艺安全风险控制,具有以下特点:

(1)构成安全风险双要素的量化表征难度大

事故发生可能性与严重度的组合构成事故风险,通常转化为事故的概率及其后果进行描述。事件具有随机性多是由于影响因素多且规律不明确,无法用确定的模型进行描述和控制,例如,影响机械感度的因素不仅有物料的化学结构,还涉及粒度、晶型、黏度、堆积方式等,各因素的影响规律不易量化,因此摩擦和撞击发火现象通常以概率的形式表征,即使采用能量表征也是一定概率下的能量。火炸药工艺过程发生事故的概率因工艺条件、设备、环境、人员操作及物料的复杂性而不易计算获得,采用统计方法获取时又因非标设备、非标工艺等状态使统计数据缺乏规律性,所以获取事故发生概率比较困难。关于事故破坏后果评定,目前建立了火炸药产品爆轰特性参数测试和模拟方法,但是由于含能物料敏感性高、多种相态导致相结构稳定性差、并且随工艺过程动态变化,产品爆轰特性参数表征方法还不能直接用于物料爆炸后果表征,因此,工艺过程安全定量风险评估还缺乏概率和后果的数据支撑。

(2)感度的标准测试条件与物料实际工况条件存在不一致

采用火炸药感度的标准测试条件确定的量值与工况物料具有一定的相关性,但未必相等。感度数据可用于物料之间的相对比较,还不能直接用于工况环境特别是工艺放大过程安全阈值的确定。因此,对于尚未建立标准条件与工况环境等效关系的场景,需要严格对比工况与标准测试条件的差异,在不降低可靠度的前提下正确使用测试结果。例如,工艺中物料热爆炸临界温度取决于炸药化学分解放热量与压力、形状、系统传热等特性,是一个具有系统特性的参数,采用差示扫描量热法测定的炸药起始分解温度可用于评定炸药的热稳定性,但该测试温度因不具备系统性总是大大高于临界温度。临界温度需要根据热爆炸理论方程及工况条件计算,单以差示扫描量热法给出的分解温度确定安全加热极限并不可靠。

(3)工程经验的合理借鉴与理论指导联系不紧密

火炸药工艺过程中获取、保存、转运物料时危险性高,以往有限的科研手段和试验数据不足以充分了解物料的危险性,实际工艺设计和安全管控多依靠工程经验,对机理和规律的认识有限,这种局限既有时间、经费等历史原因,也受到技术瓶颈的制约。把控安全风险一方面需要突破技术瓶颈、深化理论认知,另一方面需要把已有的理论认知与工程实践紧密结合,探究工程经验的理论依据,把已经成熟的工程实践作为理论模型的典型应用案例,检验修正理论模型; 以可靠的理论模型指导工程经验的合理借鉴,二者相辅相成,确定工艺安全条件及操作规程,降低安全风险。

(4)材料个性特征与共性方法发展不平衡

化学能的有益释放与有害失稳均与物料的化学结构和各尺度粒子聚集状态密切相关,对物料、工艺通过共性方法进行聚类识别有助于了解、预测性能规律与趋势,但不能替代具体物料个体的全部特征。火炸药工艺过程的安全需要在共性规律的启示下研究个性化的点火机制与释能规律,掌握具体加工对象的个性特征,在共性方法疏通了关键技术的基础上,针对具体工艺匹配个性物料特点进行工艺适应性调整和应用验证,以支撑个性化设计,更好地发挥前期建立的表征与工艺共性方法的指导作用,实现新技术的高效迭代,支撑行业高质量安全发展。

2 风险控制途径与风险评价方法

(1)风险控制途径及特点

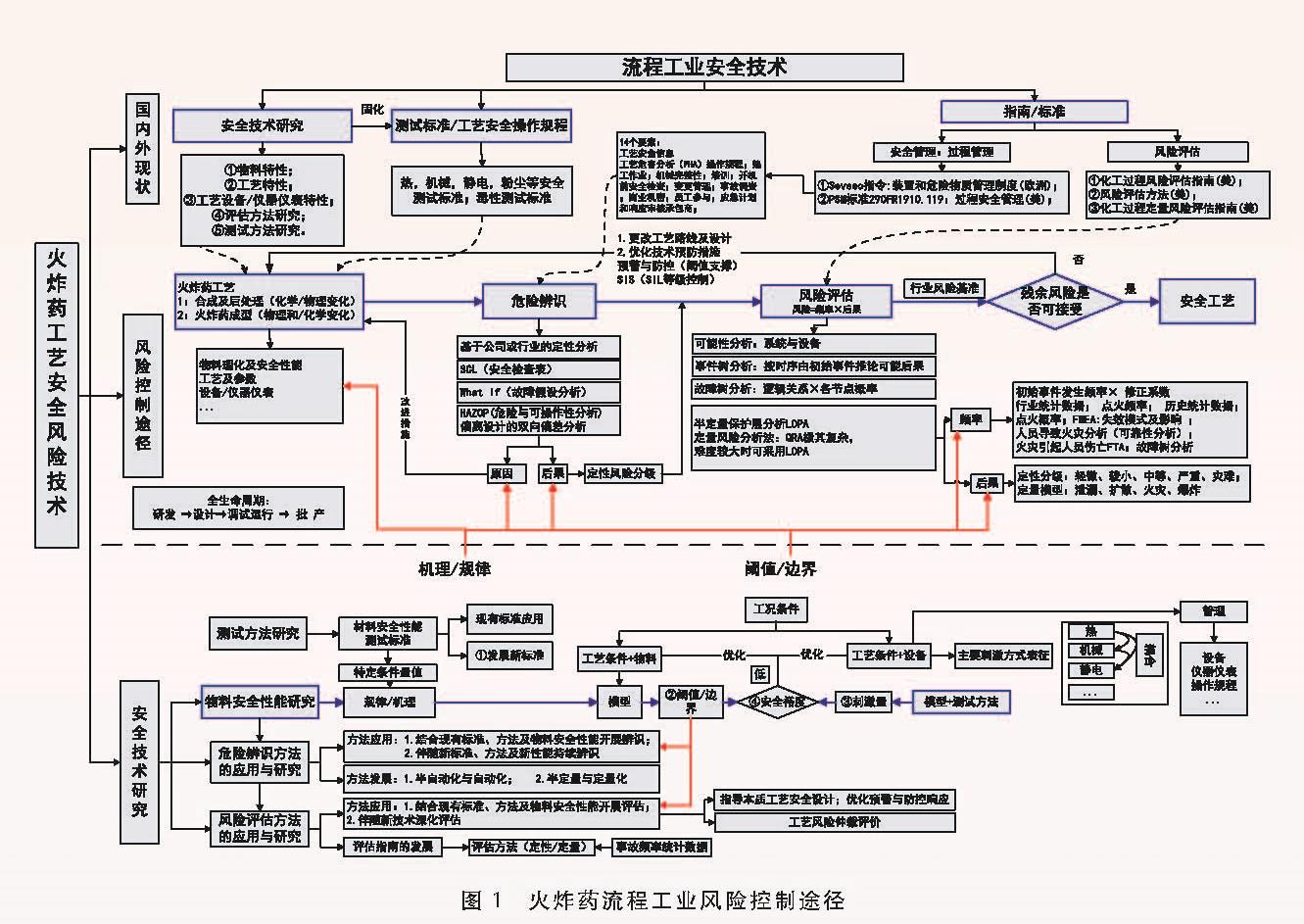

火炸药工艺分为两类:一类是合成及后处理工艺,以化学变化为主; 另一类是火炸药成型工艺,除交联固化反应以外,其他多以物理变化为主。参照国内国外的指南及标准与安全技术的发展,形成的火炸药风险控制途径如图1所示:

总的风险控制途径是针对全流程各工艺场景(工序/节点)逐一进行危险辨识,定性评估风险程度,明确需要进一步定量风险评估的场景,并提出降低风险等级的建议措施; 完成充分危险辨识后,对危险场景进行量化风险评估,判定残余风险。当残余风险高于行业风险基准时,则工艺安全风险高,需要重新设计路线或重大修改工艺路线以及预警、管控措施,当残余风险低于行业风险基准即为可接受风险时,则判定为安全工艺。

火炸药风险控制途径具有3个特点:

1)贯穿工艺全生命周期。全生命周期阶段涵盖产品工艺路线设计、工程放大设计、运行调试、批产、存储等全寿命过程。进行全周期风险辨识与评估的意义在于最大限度降低风险,设计阶段选用潜在风险低、本质安全的工艺; 对已确定的设计或工艺辨识出的风险隐患采用预警、连锁控制、自动化等多种控制手段提早消减风险,源头遏制,确保风险不向后续工序转移,防止风险扩大; 2)针对工艺全流程。针对每条工艺线开展工艺全流程辨识与风险分析,包括清理、清扫环节,不留死角,不遗漏; 3)覆盖工艺场景所有要素。对全流程各工艺场景(工序/节点)的多维度影响因素进行偏离分析,全面考虑人、机、料、法、环等因素的完备性。

(2)风险评价方法的运用

开展风险评价时,需要定性、半定量、定量方法的配合使用,一般分为3个步骤:

1)采用定性方法进行全系统危险辨识。常用的辨识方法有基于各单位及行业经验的定性分析、检查表方法、故障树分析、故障假设法、危险与可操作性分析方法(HAZOP)等。其中,HAZOP方法因其科学性、系统性和全面性在各行业得到广泛的认可与应用。方法针对全流程各工艺场景(工序/节点)逐一进行危险辨识,历遍工艺场景的各操作过程及装置等工艺元素,采用双向偏离的思想分析发生危险的原因及导致的后果,识别现有的风险削减措施,结合行业风险矩阵和评价指数定性评估风险程度,并提出降低风险等级的建议措施,确定需要进一步风险评估的场景。 HAZOP分析时做应到三全:一是分析要素全,包括与物料时间、空间上接触的所有动态、静态要素; 二是辨识专业全,包括工艺、安全、设备仪表及控制、一线执行操作等,其中安全包括物料可能发生的化学、物理变化相关的热/机械/静电/粉尘及设备可靠性等专业; 三是辨识流程全,从物料入厂到产品包装的各个环节,包括清理清扫及转运等过程。同时应做到三不放过:疑问不解不放过、数据不准不放过、逻辑不通不放过。

2)针对危险辨识出的较高危险要素和风险场景采用半定量方法评价风险等级。常用的方法有可能性分析(PA)法、事件树分析(ETA)法、故障树分析(FTA)法、保护层半定量分析(LOPA)法等。LOPA使用相对保守的规则对事故发生的可能性、后果严重性进行数量级评估,因其高效性常被推荐使用。降低工艺过程事故概率的保护层有效性由高到低依次包括本质安全工艺设计、基本过程控制系统、报警装置与人员干预、安全仪器仪表系统(SIS系统)、物理保护层(泄放装置、围堰等)、工厂/社会应急响应等多个层级。事故的发生是由于层层保护措施相继失效所造成。LOPA分析通过识别初始事件发生频率及后果确定初始风险,然后通过判断现有安全措施对风险消减的有效性,评估出消减后的残余风险。初始事件频率通常来源于行业统计数据、企业历史统计数据、基于失效模式及影响分析(FMEA)和FTA等的数据,及其他可用数据等。可对初始事件频率经过条件修正,以反映人员暴露于危险中的频率、点火频率、发生爆炸后人员受伤或死亡频率等因素。LOPA分析的效果取决于这些数据的全面、可靠,火炸药行业需要系统建立自己的数据库和初始事件概率及后果的表征方法,便于量化安全风险。

3)针对半定量评价指出的高风险危害因素或场景进行定量风险评价。常用的方法有事件树分析、故障树分析、定量风险分析(QRA)等,是以大量的数据统计资料经科学计算准确给出风险大小。QRA分析法结合系统或装置的布局、人员/设备分布等信息,基于发生事故的频率分析模型和后果分析模型计算得到关注区域内各位置点人员设备损伤概率(个体风险),以及整体区域人员设备损伤的社会风险,并与行业风险基准比较确定风险是否可接受,从而为工厂选址、场内布局规划、工程审批等提供直接的指导依据。这个方法需要投入大量的时间、资源以及专业知识,因其复杂性在某些情况下开展难度大,火炸药行业需要对于高危工序逐步构建定量风险分析方法,提升风险预测与控制能力。

3 工艺安全风险控制的几点建议

在辨识与风险评估过程中需要安全技术支撑,充分研究工况物料、工艺与设备等要素安全性能,掌握物料工况刺激条件下的安全参数变化规律、致爆机理、爆炸后果等相关参数与性能,基于此进行定性、半定量或定量的风险辨识与评估,提高评估结果的可靠性,指导工艺设计及管控措施的优化。几点思考建议如下:

(1)建立完善安全性能测试新标准。开展材料多维感度(热/机械/静电/电磁/激光等刺激单因素及其耦合刺激)、粉尘浓度爆炸、毒性等安全参数测试及计量技术研究,并逐渐固化为标准。

(2)研究工艺刺激量值表征技术。基于设备及工艺参数,研究多维刺激特征量表征技术,掌握物料与设备的耦合规律,构建模型和测试方法,获得工况刺激量值。

(3)结合具体工艺开展物料安全边界研究。运用测试标准,结合工艺条件研究物料爆炸阈值及致爆机理,掌握物料对工艺条件波动的响应规律,确定工艺安全边界,根据机理、安全参数变化规律优化工艺设计。结合物料安全边界和工艺刺激量值,评判物料处于静态、动态加工过程的危险度,进而调整工艺条件/设备设计,确定预警参量指标,制定防控措施。

(4)危险辨识与风险评估方法应用与研究。加快消化吸收国内外先进的辨识和风险评估方法,工艺研发和生产单位在已有技术基础上以典型示范结合逐线跟进的方式开展应用,研究工况条件下具体物料的安全特性,进行高质量辨识及风险评估,并且随着新的测试、辨识与风险评估技术的更新不断深化,持续提高辨识质量,根据风险程度优化本质工艺安全设计及防控措施,特别是对风险较高的新建产线和工艺,力争增加安全仪表系统(SIS),提高风险控制能力,满足行业风险基准要求; 仲裁单位应用评估方法评价新工艺风险是否符合火炸药行业风险基准要求,服务于各级决策。行业内梳理收集火炸药历史事故发生频率,结合火炸药工艺物料的安全感度与威力等特征,构建基础数据、试验结果、理论预测、行业经验等模块的知识库和专家系统(人工智能),研究建立从定性转向半定量及定量的火炸药风险评估新方法,提升辨识与风险评估水平。

(5)研究建立行业风险基准。在风险评价时需要对比行业风险基准,这个基准是一种确定安全到何种程度才是足够安全的标尺,即风险可接受准则。英、澳、加等国提出了本国可接受的国家和行业标准,我国于2018年发布了GB 36894-2018,确定危险化学品生产装置和储存设施风险基准,规定了个人和社会风险可接受的风险基准值,火炸药行业目前未确定行业风险基准,建议在国家标准的基础上,结合火炸药行业 特点及以往事故风险和安全治理目标提出行业风险基准,用以对比衡量采取了安全控制措施后的残余风险是否可接受,确定控制措施的有效性。

安全事故是以概率的形式出现,产线低负荷运行时的确存在着侥幸的安全,但在高负荷运行中必然以既定的概率发生,降低安全风险没有捷径,只有扎实推进安全技术进步,促进管理水平提升,才能防患于未然,继之以泰然。

丁黎

二〇二三年十月